By Christian Siefkes, Johannes Euler, Gunter Kramp and Nikolas Kichler

An idea for unifying commons-based projects in a self-organised solidarity economy that’s easy and convenient to join

An idea for unifying commons-based projects in a self-organised solidarity economy that’s easy and convenient to join

[This article is also available in PDF format. / Diesen Artikel gibt es auch auf Deutsch.]

The ideas presented in this document are based on an open space session that took place in April 2016 during the spring meeting of the German Commons Institute. The session was initiated by Gunter; further participants were Britta, Christian, Hannes, Nikolas, Sarah, and Sunna.

This document has been written by Christian, Hannes, Gunter, and Nikolas together with Stefan T. It has been translated by Justin and Christian.

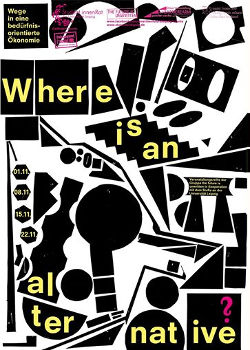

Context: Which Problems Are We Trying to Solve?

There are various intentional communities that practice a shared economy (e.g. Twin Oaks in the US or Niederkaufungen in Germany). However, few people are attracted to living in such communities and the barriers to entry are high. Reasons for this include the necessity of sharing so many spheres of life with the same group of people, often causing long and tedious discussions. (A new community member described the experience as “like getting married to 70 people at the same time.”)

There are also numerous commons-based projects focusing on the self-organised production and distribution of goods. Such projects practice a form of solidarity that offers practical alternatives to some parts of the capitalist economy. A widespread example is community-supported agriculture (CSA). Often (at least in German-speaking countries) CSAs practice a model of cost sharing where nobody is forced to pay a fixed price. Instead each member voluntarily decides how much money they can contribute. In the end, such an “offer round” is only completed successfully if the summed contributions cover all costs, but how much everybody contributes is up to them. Hence, there is no buying and selling and no fixed relation between giving and taking. (For a German-language description of the process, cf. SoLaWi-Tagebuch: So funktioniert die solidarische Landwirtschaft.)

So far, however, such commons-based projects are fairly small-scale and cover only a few spheres of life. How can these limitations be overcome?

One thing that’s missing is closer coordination between projects that provide for different needs (“vertical cooperation”). How can I participate in 10 or 20 commons-based projects – how can I get access to the products they offer – without losing “too many evenings” (in the words of Oscar Wilde) by having to participate in separate offer rounds (and possibly other obligations) for every project? It should be possible for projects like these to cover more and more spheres of life without burdening participants too much.

Another aspect that shouldn’t be neglected is the coordination between projects that provide similar goods (“horizontal cooperation”). Otherwise the establishment of (say) more and more CSAs could lead to a situation where they find themselves competing against each other – e.g. for contributing members, for workers with a suitable skillset, or for land and other resources.

How can we ensure that projects will cooperate with and complement each other instead of competing? And how can we facilitate the organisation of joint support projects producing, for example, suitable means of production? In the case of CSAs, such projects could improve and share seeds or they could design and manufacture agricultural machinery.

It’s not quite so easy to get involved in commons-based projects either. You need a certain amount of trust in others and you need to be able to assess your own situation in order to partake in an offer round. How can such hurdles be sensibly reduced to make it easier to get involved?

Based on the above analysis, we have tried to address the following questions:

- How is it possible to create connections between commons-based projects that facilitate horizontal and vertical cooperation between them and that encourage the formation of more and more such projects?

- Which kinds of structures allow people to organise most or all aspects of life according to commons principles, while keeping the barriers to entry low? (Some intentional communities succeed at the first task, but their barriers to entry are high.)

- How can such projects be made attractive enough that more and more people want to get involved and so that more and more of their needs can be satisfied in this way?

The Idea: An Association of Commons-Based Projects

The basic idea of our attempt to answer these questions is: we want regional project associations connecting commons-based, self-organised projects.

We call the envisaged organisation a commons association. The name may still change – other names that came up during brainstorming include commons network, commons coalition, commoning association, commons syndicate, common pool, commoning portal, city of workshops (for urban associations), scalable network community. Any other good ideas?

What’s more important is the concept: an association connects various projects in the same geographical region, which join forces to provide good solutions for (ultimately) all spheres of life. This could include providing members with food (CSAs), electricity (community-supported energy = CSE), living quarters (residential communities or housing co-ops, Mietshäuser Syndikat), childcare, places for experimentation and for the production of means of production and other useful things (open workshops, Fab Labs), software and computer support (hackerspaces), libraries for borrowing tools, household items, and other occasionally required things (in Germany and Austria there are various noncommercial “Leilas”, short for Leihladen or borrowing shop), clothing (clothing distribution centres, sewing workshops), the redistribution of things their former owners no longer need (free shops), and much more.

Additionally cooperation should take place at a superregional level, particularly regarding the production and usage of free knowledge (free and open-source software, open-source hardware, free seeds etc.) But when it comes to the satisfaction of physical/vital needs, regional cooperation should be most important, augmented by superregional cooperation when needed (how to organise such additional superregional cooperation will be discussed below).

Anybody who’s a member of any one of the participating projects becomes a member of the commons association automatically and can benefit from anything it offers. (How this can work in practice is discussed below).

Thus the commons association makes it possible to find suitable solutions for all spheres of life without personally having to get involved in many separate projects. (Having to participate in separate offer rounds and other organisational matters of each distinct project would be impractical and very time-consuming.) It provides access to the benefits offered by various projects and allows contributing in suitable ways. Its ultimate purpose is to mediate the various needs, activities and contributions of all its members.

The commons association is not just a loose network of projects. It organises a collective needs-driven provisioning system, bringing together those who need or want certain benefits and those who can provide them. There is no strict separation between producers and consumers, but rather a smooth transition from one group to the other; all can cooperate on an equal footing.

A Shared Economy as a Flow of Contributions of Different Kinds

Providing the members of the commons association with goods causes expenses of various kinds. There are things that need to be done (tasks or “work”) and in a world that’s otherwise still mostly capitalistic, money is needed in order to buy or rent things that the association doesn’t yet own and cannot yet produce. Alternatively, some such things might be donated by members so that they don’t have to be bought. Still more money is needed if member projects want to pay salaries for performed tasks (see below).

To determine the required contributions, each project keeps a budget of its projected needs. The goal of this budget planning is to answer the questions: “How many and what kinds of goods do we need to produce or provide? What costs will that incur? Which tasks need to be done and where do we need the help of others?”

Based on the financial part of the budget, each project calculates a suggested contribution value (guideline value) for those who want to use the produced goods. Such a guideline value is not obligatory, but only a hint, a suggestion on what amount of payment would be appropriate. Instead of being absolute, it may be calculated relative to a person’s income. This means that somebody who earns three times as much as another person will get a guideline value that’s three times as high. This notion of relative guideline values is similar to the system used by the German public health insurance companies whose membership fees are calculated relative to a person’s income. (See below for further discussion of relative guideline values.) But ultimately every person decides for themselves how much they are able and willing to contribute. The important thing is that the total is sufficient to cover the expected expenses of the project.

Most participants will want to use many different kinds of goods and services (perhaps only vegetarian food? Perhaps also meat? Perhaps also electricity? Or perhaps everything the pool has to offer?). Their total guideline value is calculated by adding up the respective guideline values for all the kinds of goods they want to consume.

The collected financial contributions only serve to cover the expenses of projects; they can’t make anybody rich. And they shouldn’t exclude anyone from participating in the association, which is why they are relative to people’s income and are only suggestions rather than being mandatory.

In the long run, a commons association aims to provide more and more of the goods and services needed by its members. The goal is to have member projects produce all these goods as well as the required means of production and other upstream products and resources. Where this is infeasible because an association is too small, cooperative projects jointly organised by several commons associations may be able to close the gap. If this strategy works, fewer and fewer goods will have to be purchased from the capitalist outer world. This should cause the financial budget to shrink over time – not in absolute numbers, but relative to the number of people that belong to the association and the variety of goods offered to them. Cooperation between commons associations is likely to be essential for this, as a single association will be too small to efficiently produce some of the goods required (see below).

Monetary calculations are therefore merely a temporary solution during a transitional period; they are not supposed to be needed forever.

Volunteering for tasks required by one of the member projects (or for managing the association) will, however, be permanently possible. This kind of unpaid engagement is welcome (and, all in all, needed to keep the association running), but it’s entirely voluntary rather than mandatory – whether to get active is up to you. (It’s possible that this principle will have to be modified in some cases because there are CSAs that require work assignments. See below for a discussion on how to handle this.)

Whether a person volunteers for tasks has no influence on the size of the guideline value suggested to them as a financial contribution. (Since these values are mere suggestions, you can obviously decide to reduce your actual financial contribution or even to forgo it altogether if you feel that your active engagement is sufficient to make up for that. But that’s a personal decision.)

What Is Pooled

A commons association therefore constitutes a pool, which everyone can take from according to the agreed rules and which everyone can and should contribute to. The pool encompasses three fundamental aspects:

- Provided goods and activities (“services”): available under the terms agreed (e.g. according to need, or x per person)

- Budgets (costs for purchases, rent, taxes, paid work): divided up via offer rounds

- Tasks: can be completed by volunteers or as paid work where agreed (see the next section)

Another thing that is pooled is the risk: by participating in the association the individual projects can protect themselves against uncertainties. When a project is in trouble or needs special short-term support, others can come to its aid. But pooling risks should not be unconditional: as with all solidarity, the autonomy of projects must be accompanied by self-responsibility.

Projects have to be able to fail (including economically in the form of an insolvency) without endangering the entire association. Otherwise, justifiable concerns could soon spell the end of autonomy altogether: for its own security the association would have to start “checking up” on each individual project, which could easily lead to a top-heavy bureaucracy, and that is hardly desirable.

The way to avoid this is demonstrated by the Mietshäuser Syndikat, where theoretically every project could go bankrupt without the syndicate losing any more than the €12,400 that they paid to the project as their share of the start-up capital. On the other hand, the association shouldn’t give up a project unless absolutely necessary. (In the Mietshäuser Syndikat, out of more than a hundred successful housing co-ops there has so far only been one that failed, and in that case they managed to repay the direct creditors at least partially, by having a solidarity committee organise collections.)

While not absolutely necessary, it may also be helpful to have a “capital pool” where the association connects willing creditors with projects that need to make investments. But, for the reasons mentioned above, the association should probably only be the mediator, instead of taking up the credit itself and passing it on, and hence being ultimately liable for paying it back.

One of the advantages for members to give interest-free or low-interest credit to association projects is that they know that something sensible is being done with their money and that they can build up a basis of personal trust with the borrowers. It should not be too difficult to take up loans from more well-off members and their circle of acquaintances, since people find it easier to lend money than to just give it away, and because there isn’t much “competition” in times of generally low interest rates.

If necessary, projects can also make interest-free or low-interest credit available to each other (that is also something practised in the Mietshäuser Syndikat). However that is more likely to be just a short-term solution, because after all, projects are only taking money to cover their foreseeable expenses and aren’t going to have particularly big financial “reserves” at their disposal.

Additionally, projects gain more political weight thanks to the association – who would make trouble with a project that belongs to an association with 500 or even 50,000 members, without having second thoughts?

Paid Jobs within Projects

All the necessary tasks that nobody undertakes voluntarily must be paid (so long as they really are necessary!), and therefore there will also be paid roles in many of the participating projects. This also corresponds to current practice in CSAs and similar projects. Creating jobs is not the association’s goal. But perhaps it can still be a positive side-effect, because the people taking these jobs will be able to make ends meet – so long as they are still living in a capitalist context where it is scarcely possible to do so without gainful employment.

Questions like which roles are needed, who takes them on, and probably also how they are paid, are decided by the participating projects themselves, under their requirements planning. It is possible that co-operating projects will agree on certain general guidelines which will then apply to everyone. Most probably it’s people who are already involved in the project or the association who will be preferred for jobs; people from outside will likely only be considered when they can identify with the association’s self-conception and its cooperative model.

If there are more suitable candidates applying for a job than needed, the participants (applicants as well as the people already involved in the project) will try to find a solution that everyone can live with. In some cases it may be preferable to create several part-time positions instead of fewer full-time ones, though the jobs shouldn’t be divided up to such an extreme that it no longer makes sense for the participants.

There could be a fixed wage, corresponding to the average hourly wage in the corresponding country (or region or city) for example, with surpluses for particular needs (such as single parents / multiple children / living in an expensive area). Alternatively the individual participants could set their own wage based on their individual needs, as practised by some CSA projects (compare Was ist eigentlich „solidarisch“ an der „Solidarischen Landwirtschaft“? [DE]). Of course this model requires the participants to have some skill in self-reflection and the ability to estimate their needs, so it is not entirely unproblematic. Hybrid forms between these two models are also conceivable, for example defined hourly rates as guidelines that the participants can use for orientation (but don’t have to).

In any case, the payment should be high enough for the participants to have proper health insurance (as long as they don’t have another job that gives them access to health insurance). In Germany the monthly salary must currently amount to at least €451 for that to be true. The monetary payment can be accompanied by free access to goods and services from the commons association.

Formation of Prices

As we’ve already discussed, the guideline contributions that are calculated for members are based, amongst other things, on what they would like to consume or use – if they are interested in additional product categories, then there will be higher manufacturing costs, which will be incorporated into their guideline. Within particular product categories however, the flat-rate principle will often apply: you can help yourself to the produced goods according to need, without having to pay for the consumed quantity directly or having it incorporated into your guideline contribution. In this case a share should typically correspond to the consumption demand of a person – a family, shared flat or housing co-op will generally consume more than an individual person and therefore get a higher guideline. On the other hand, provision for children could be included for free, based on considerations of the Berlin SolE project (Solidarische Energieversorgung [DE]) – a contribution is only expected of every adult person living in a household. The actual personal consumption is not billed in this approach.

Alternatively a share could allow the long-term usage of a particular good. A share in a bicycle project might entitle you to obtain a bicycle or pedelec which would also be maintained and repaired when necessary and then replaced at the end of its life with a new model. Some extras such as the occasional use of a bicycle trailer may be included; these are again calculated as a flat rate, i.e. not separately billed. It could be similar in technology projects, which could for example provide their members with a smartphone or a laptop along with the appropriate accessories.

In other cases it might make more sense to calculate the guideline contributions based on the actual individual level of consumption. So your personal guideline in a housing co-op could depend not just on your income, but also on the living space that you’re using – if you have a bigger room or a bigger flat, then in general you’ll pay more. (But it is still based on guidelines here, which aren’t compulsory.)

Guideline prices are in principle also conceivable for non-members. The left-wing café collective Morgenrot in Berlin doesn’t charge a fixed price for a breakfast buffet for example – instead, it has a price range, within which you can make your own assessment of how much to pay. If there is an association housing co-op that has its own bar, it could do a similar thing.

In any event, whether the prices are for members or outsiders, they only serve to cover costs, not for making profit. And prices do not arise from market competition (as a participant in the market I have to try charging the highest price I can, but then lower it to stop customers from switching to a competing product). Instead they are collectively agreed in a transparent process between the members of the association (both “consumers” and “producers” ). And their purpose is not to maximise profit, they are only used to cover the costs that are incurred.

The principle underlying the formation of prices can be summed up in this formula: Sharing the expense by agreement, instead of competition.

Decision-Making and Organisational Structures

Free agreements underlie the relationships between participating people and projects – not formal “democratic” elections and votes, in which a majority could push through their own agenda at the cost of minorities.

The approach of Sociocracy 3.0 may be helpful here: see Sociocracy 3.0 in Details (and in particular the section on Circles and Decision Marking as well as Oranizational Structure).

In this approach, “circles” allow individual projects to coordinate with one another (they could be called “coordination circles”). The circles are staffed according to the four-eyes principle: two delegates from every involved project are sent into a circle – for example, the maintainer and someone chosen by the project team.

Decisions within a circle are made by consent. Consent doesn’t necessarily mean that everyone is happy with the decision, but that everyone can live with it. Anyone with strong objections can block a decision by stating and explaining their objection. The circle cannot ignore objections for which a reason has been given; in this way, a decision is only possible if the circle can allay the concerns so that the objection is withdrawn.

All of the coordination tasks relevant to the commons association, such as drawing up the overall budget and guideline values as well as taking on new projects, are carried out by corresponding circles.

Coordination circles also serve as mediators for related projects within a commons association, those handling a particular type of provision. For instance, within a bigger commons association, you could have several CSA projects reaching mutual agreements with each other in a coordination circle.

Another responsibility of the circles is to create transparency towards the individual projects and the members. They are in charge of publishing the decisions that are made within the projects and in the association, as well as the costs incurred, planning processes etc.

The internal structure of an individual project can also be organised in the form of circles.

Safeguarding Resources against Privatisation

Resource management is guided by the principle: commons and possession instead of property. The things that aren’t commons – i.e. not collectively used and cared for – can become the possessions of individuals, meaning that they can use and, where applicable, consume them. But alienable property (that which can be sold or rented out) plays no role.

Consumer goods (such as food, electricity) are distributed among and consumed by the members, according to their needs and the agreements that have been made.

Goods that are used on a long-term basis (such as houses/living space) can be used by members as long as they need them (unless something else has been arranged), after which they return to the association. As a general rule the users are expected to contribute to the necessary expenses for the duration of use. Just as with housing co-ops of the Mietshäuser Syndikat, the contributions (“rent”) must be sufficient in total in order to produce the good in question (or to acquire it) and to maintain it in the long term, but they don’t have to be equal for all users. Instead, they are shared out by agreement, such as in the offer rounds.

Such long-lasting goods as well as means of production should be protected for the long term as commons. In order to prevent them from being privatised later on (for example, if the project leaves the association), a security measure is available that is modelled on the practice of the Mietshäuser Syndikat. Specifically, the commons resources are formally co-owned by the individual project that produces or uses it, and by the association. They can only be sold with the agreement of both owners, and the association makes it clear in its statutes that it will only give this consent if all of its individual members agree to it. That should make the threat of privatisation de facto impossible, since every person belonging to the association has an inviolable right of veto.

In this way, formal property is “neutralised”. The respective projects have full usage rights, but don’t have the right to bypass the association and sell the goods they use, or to exclude others from using goods that they personally don’t need (anymore).

Any knowledge and information produced (software, building plans etc.) are released as Free Software/Free Knowledge. If in doubt, licences that have a copyleft clause (GPL, AGPL or CC-BY-SA) are preferred, in order to make sure that any derivatives also remain free.

Regionalism and Super-Regional Cooperation

A commons association covers a particular region, typically a city (and its surrounding areas perhaps), a group of neighbouring towns or cities, or a rural region. For example, there could be an association for Berlin-Potsdam, for the Ruhr area, for Wendland, for Vienna etc.

Different commons associations can coordinate with each other, and there can be coordination circles for this purpose as well. This coordination should take place not just at the level of entire associations, but also on the level of each individual industry. For example, the CSAs could coordinate with each other super-regionally and organise common supply chains, such as the production of tools.

So that they don’t eventually become too big and unwieldy, commons associations can each set a maximum size that they don’t wish to exceed – for example, 300,000 people. If the membership figures exceed this limit, then the association breaks up into two or three smaller associations by mutual agreement, with each one of them taking on a particular part of the region formerly covered by the old association. The newly created associations are formally independent of each other, but can nevertheless still work together in some ways, just as there is super-regional cooperation between different associations anyway.

Where the Low Threshold Comes From

The stated aim of our approach is to keep the barriers to entry small, to make everything as attractive as possible, including for people who aren’t enthusiastic about current approaches like communes and CSAs. There are several factors that contribute to this low barrier to entry that we’ve been striving for:

- People decide for themselves how much or how little they want to participate in the collective economy – everything is possible, from only using one particular offering (such as CSA food) through to living in a housing co-operative and being provided for almost entirely by association projects.

- Similarly you decide for yourself how intensively and in what way you get involved – whether you just make a financial contribution (and how much you want to give), whether you do some work in the projects as an occasional volunteer, or whether you want to take on an intensive role in one of the projects (which at least in the initial stages will often be a paid role).

- You can choose for yourself the areas that you want to engage in, depending on your own interests and abilities and what there is available to do. Those areas don’t have to have anything to do with your own consumption – I can for example consume CSA food and take care of children (without necessarily having children myself).

- You can get involved at any time and then leave again with no disadvantage. (Whereas in some communes you have to put in your entire wealth – and if you leave, then you’ve lost it.)

This last point doesn’t stop individual members from being able to make low-interest or interest-free credit available to projects or to the association, which can enable longer-term planning security. In this case a fixed term can be arranged (meaning you won’t get your credit back earlier) or alternatively the notice periods can be set in such a way that individuals or small numbers of people dropping out can’t put the project in danger, in order to counteract the potential for blackmail in decision-making. (Otherwise lenders could make a threat: “If you don’t do what I want, then I’ll leave and take my money out.”)

Short Summary of the Concept’s Essential Features

The aim is a commons association with a collective economy that is based on needs and contributions. The participants receive primarily non-monetary benefits: goods of all kinds that they need or want.

Money circulates to the extent necessary, but nobody should be excluded for lack of sufficient financial resources. There can also be fairly paid jobs, but only as long as they are necessary for carrying out the tasks required. The goal is to phase them out completely over time.

There is no exchange – instead, people contribute to the common pool and costs as well as benefits are shared according to collective agreements (“From exchange to contributions”). To this end, the participating projects draw up their own budgets, which are then combined together in an association-wide budget (including both the monetary and labour needs).

Who contributes what, and how much, are decided in offer rounds that extend across projects. The goal is a needs-based economy in the old Greek sense of “oikonomia”: the provision of necessary and useful goods (cf. Aristoteles macht aus der Ökonomie eine Wissenschaft [DE]).

Another goal is to organise a kind of reciprocal trust that enables individuals to participate in collective provision, without compulsion or competition and without the worry of being excluded.

Points to Discuss Further

This proposal cannot – and does not intend to – “prescribe” all of the details of how a commons association should be organised: a lot of things will only become clear in practice, when such associations start to spread. The following are some points that still require some discussion or which could perhaps be solved differently to the solutions suggested here.

One point which is still not completely clarified is how the offer rounds are carried out within an association, which after all could potentially involve thousands or even hundreds of thousands of members. Obviously, getting everyone together in one room will quickly prove impossible. One idea for a solution developed by the SolE project is to use nested offer rounds: for example, an association with 10,000 members could have 100 separate offer groups (“small groups”), each with 100 members. Each small group is expected to raise the sum of the guideline contributions for its members as a whole, but exactly how those contributions are distributed among the individual people is arranged at a face-to-face meeting of the small group’s membership. The contribution expected from each small group would, however, be fixed and non-negotiable.

A variant of this concept is to understand the contribution required of the small groups as a guideline as well, and to allow each small group to deviate from it upwards or downwards. As per the Sociocracy principle, each small group then sends two representatives into a circle to establish whether the small groups’ contributions are sufficient in total, and to renegotiate them where necessary. Here the concept of self-organised solidarity is used more consistently, albeit with the disadvantage that small groups might have to be called back several times if their contributions have turned out to be too low in total.

An alternative may be to carry out the offer round for the entire association over the Internet instead of in personal meetings. The individual members would then make an “offer” via the software. As soon as everyone has made an offer, they learn whether the total amount is too little, enough, or too much, and can then modify their offer upwards or downwards – and this continues until there is enough. Just as with the other processes, the individual contributions (offers) can remain confidential. People only need to know that the overall total is enough, but not how much other people are contributing.

A relatively innovative element in our concept is the idea of income-dependent guideline values. It is still an open question as to whether this idea conflicts with the low barrier to entry that we are striving for, since everyone would need to disclose their income. It doesn’t necessarily have to be public, but it would have to be disclosed to a trustworthy group of people in the association who calculate the individual guidelines from this data and then delete it. It remains to be seen whether this would still deter people. It’s conceivable that the income won’t be asked for exactly but rather in five or ten tiers.

Or the association could dispense entirely with asking people their income and use income-independent guidelines instead. The contributors could then adapt the suggestion at their own discretion: people who have more, give more; people who have less, give less. Admittedly the differences between individual contributions emerging from this method would probably be much smaller than if the real income differences were used as the basis of the guidelines.

In order to achieve a fairer approximation of the paid contributions to the real income differences, the association could, while still not asking people for their income levels directly, supply some advice for estimating their contribution: “The average income in our region is XY. If your income is double/half of this, could you perhaps contribute double/half as much?”

A further open point is whether other duties can be expected of people alongside participation in the offer rounds. Above this was rejected: “unpaid engagement is welcome …, but it’s entirely voluntary rather than mandatory ”. There are, however, CSAs that oblige their members to make a certain amount of labour contributions. How does that fit in – do such projects absolutely need to change their practice in order to become part of an association?

The idea of labour assignments in individual projects is problematic because it doesn’t “scale” very well (amongst other reasons). If I benefit from the products of a dozen projects, I cannot make separate labour contributions to every one of these projects without hopelessly overburdening myself and probably losing interest in the whole thing. Clearly such compulsory assignments have to remain the exception and not the rule. In principle it would nevertheless be possible for the association to agree that its members have to actively participate in one or two of the member projects instead of just contributing financially. But it would still be up to individuals to decide exactly which projects and activities they would engage in.

Such rules are conceivable, but ultimately we have to wonder whether an encouragement to participate (“we would be pleased if…”) wouldn’t actually be more pleasant and perhaps also more motivating than a mandatory regulation (“as members you must…”). It’s also possible that any necessary tasks that aren’t undertaken by paid workers could also be divided up via offer rounds: nobody is personally obliged to take on particular tasks, but collectively all of the tasks have to have somebody who will carry them out.

With some communes, the whole wealth of the participants is collectivised (that is, transferred to the commune), at least gradually. With some recent communes the rule is that ten percent of your personal assets has to be collectivised/redistributed each year. Whoever has been there for more than ten years and then leaves the commune, takes away only the average of all the wealth that was paid in (in the simplest case). Alternatively there can be fairer solutions based more on need (exit contracts), but this takes a lot more discussion to organise.

For a commons association, this kind of collectivisation would probably not be practical. This is because most participants in the initial stages are using the association as just one source of support – they get some of their goods from the pool, and they continue to buy the rest of them from the market. It is conceivable, however, that some housing co-ops that belong to the association could carry out this sort of wealth collectivisation, and then also organise a communal fund for anything that doesn’t come from the association.

We have set up a mailing list for the discussion of commons associations and for coordination of steps towards their practical realisation.

Related Concepts

- The Catalan Integral Cooperative (CIC) is a Catalan cooperative that aims for a comprehensive provision of services for its members.

- Time banks and LETS schemes are a simple approach to the organisation of a communal solidarity-based economy; however, they are based more on individual calculations than on collective cooperation and solidarity. We do not advocate their practice of individual “billing” (where the contributions I make are balanced against what I consume: without sufficient contributions of my own, I can’t consume/use anything). Still, the similarities and differences should be borne in mind.

- In the Keimform blog last year, Martin Siefkes suggested the concept of “Peer Networks” (see Eine Idee für den Übergang and 10 Prinzipien des Übergangs [DE]), which anticipate some of the core ideas of the commons association idea presented here, though there are many differences in the details.

Hintergrund ist das Projekt

Hintergrund ist das Projekt  An idea for unifying commons-based projects in a self-organised solidarity economy that’s easy and convenient to join

An idea for unifying commons-based projects in a self-organised solidarity economy that’s easy and convenient to join