Und was uns das über die Entstehungsvoraussetzungen der nächsten Gesellschaft lehrt

Und was uns das über die Entstehungsvoraussetzungen der nächsten Gesellschaft lehrt

[Alle »Keimformen«-Artikel in Streifzüge 60/2014]

Die US-amerikanische Historikerin Ellen Meiksins Wood befasst sich in ihrem sehr lesenswerten Buch The Origin of Capitalism: A Longer View (London: Verso, 2002, Seitenangaben nachfolgend in Klammern) mit der Frage nach der Entstehung des Kapitalismus. Ihre Antwort ist dabei sowohl originell als auch plausibel, weshalb sie eine nähere Betrachtung verdient. Im Folgenden sollen zunächst Woods – im deutschsprachigen Raum bislang wenig diskutierte – Erkenntnisse vorgestellt werden. Anschließend erörtere ich kurz, wie weit ihre Rekonstruktion dem Keimform-Modell geschichtlicher Entwicklungen entspricht, wobei ich einige für die Keimformtheorie problematische Differenzen sehe. Dreht man Woods Analyse der Entstehungsvoraussetzungen des Kapitalismus um, erkennt man Merkmale, die eine Produktionsweise aufweisen muss, um nicht zwangsläufig wieder beim kapitalistischen Modell zu landen – das Thema des letzten Teils dieses Artikels.

Provokant ist das Buch, weil es die verbreitete Annahme, der Kapitalismus sei eine „natürliche“ und unvermeidliche Produktionsweise, negiert. In der Mainstream-Sicht entspricht der Kapitalismus der menschlichen Natur. Er musste sich daher entwickeln, sobald die ihm entgegenstehenden Hindernisse beseitigt waren. Oft werden frühere Gesellschaften als Proto-Kapitalismen aufgefasst, die das kapitalistische Modell nur noch nicht vollständig umsetzen konnten. Marxist_innen weisen die Natürlichkeit des Kapitalismus zurück, sehen ihn aber oft als notwendige Etappe in der Menschheitsgeschichte an. Die Geschichte wird hier als logische Abfolge von Produktionsweisen gesehen, die im Dreischritt Feudalismus – Kapitalismus – Kommunismus münden soll. Jede spätere Produktionsweise wird dabei als „höher“ oder „besser“ als die vorigen aufgefasst. Wood will von alledem nichts wissen, sie hält den Kapitalismus nicht für „natürlich“ und betont, dass seine Entwicklung aus dem Feudalismus heraus keineswegs zwingend, sondern Ergebnis historischer Zufälle war.

Wood benennt zunächst einige spezifische Merkmale des Kapitalismus (2f):

- Die Menschen hängen vom Markt ab, um ihre Lebensmittel zu erwerben, in anderen Worten: um zu überleben.

- Ebenso brauchen Produktionseinheiten (Firmen) den Markt, um die nötigen Produktionsmittel zu erwerben und die hergestellten Waren zu verkaufen.

- Aneignung/Bereicherung erfolgt über Marktmechanismen wie den Kauf von Arbeitskraft, nicht über außerökonomische Mechanismen wie unmittelbaren Zwang (anders als bei direkten Abhängigkeitsverhältnissen, etwa im Feudalismus).

- Alle sind vom Markt abhängig und daher gezwungen, sich den Marktgesetzen zumindest so weit zu unterwerfen, dass ihr weiteres Überleben (ob als Mensch oder Firma) gesichert ist. Alle werden also gezwungen, gegen andere zu konkurrieren, da sie sich nur so auf dem Markt durchsetzen können. Firmen sind zudem zur Profitmaximierung gezwungen, da sie nur so Investoren gewinnen und halten können.

- Der Konkurrenzzwang erfordert ein permanentes Streben nach Steigerung der Produktivität, etwa durch technische oder organisatorische Innovationen. Wer dies besser macht als andere, gewinnt einen temporären Vorteil; wer es schlechter macht oder sich dem Innovationsstreben ganz verweigert, geht unter.

- Das Ziel jede_r Kapitalist_in (und damit, wenn man so will, des Kapitalismus selbst) ist die möglichst rasche Vermehrung des eingesetzten Kapitals – die Kapitalist_in als Privatperson mag andere Ziele haben, aber als Unternehmer_in muss sie so handeln, um ihre Investoren zufriedenzustellen. Die zum Verkauf ihrer Arbeitskraft gezwungenen Menschen haben in der Regel andere Ziele, dienen aber zwangsläufig dem Ziel der Kapitalvermehrung.

Woods Frage ist nun: Wie kam es überhaupt dazu, dass diese sehr spezifische Art der gesellschaftlichen Reproduktion entstanden ist und sich innerhalb weniger Jahrhunderte über fast die ganze Erde ausbreiten konnte? Sie kritisiert (3f), dass die meisten Darstellungen der Entstehung des Kapitalismus zirkulär sind. Sie setzen den „Geist des Kapitalismus“ – den Drang zur Gewinnmaximierung – ebenso voraus wie eine allgemeine Tendenz zur Steigerung der Arbeitsproduktivität. Dabei sind dies zwei spezifische Merkmale der kapitalistischen Produktionsweise, die anderen Gesellschaften fremd sind. Eine Erklärung der Entstehungsgeschichte des Kapitalismus muss also auch erklären, wie dieser Drang und diese Tendenz entstanden und warum sie sich so rasch verbreiten konnten.

Wo und wie entstand dieses seltsame System?

Wood betont, dass der „Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus“ nicht als allgemein westeuropäisches Phänomen aufgefasst werden kann. Der Feudalismus entwickelte sich in verschiedenen Ländern auf unterschiedliche Weise, und nur eine davon – nämlich die englische – führte zum Kapitalismus (73). Das entscheidende Moment in der Entstehung des Kapitalismus sieht sie in der Durchsetzung von Eigentums- und Produktionsverhältnissen, die die Marktteilnahme zum Zwang machten und damit die Produzierenden dem kapitalistischen Bewegungsgesetz – der Notwendigkeit, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen – unterwarfen (76).

Diese spezifischen Verhältnisse entwickelten sich nicht in der Stadt, sondern auf dem Land, und zwar im England des 16. Jahrhunderts. Auch vorher und anderswo wurden die direkten Produzent_innen (auf dem Land Bauernfamilien) durch eine privilegierte Klasse (im Feudalismus die Grundherren) ausgebeutet, doch fand dies mittels außerökonomischer Mittel statt, durch Androhung von direktem Zwang. Im absolutistischen Frankreich gab es etwa eine Klasse von Amtsinhabern, deren Ämter das Recht zur Erhebung von Abgaben und Steuern mit sich brachten. Der Zugang zu solchen lukrativen Ämtern wurde durch gute Beziehungen ermöglicht oder direkt gekauft; wer die Steuern verweigerte, dem drohte die Staatsgewalt. Zugleich hatten die Bauern jedoch dauerhafte Rechte an ihren Produktionsmitteln, also in erster Linie dem von ihnen bebauten Land – sie durften es vielleicht nicht ohne Zustimmung verlassen, konnten aber auch nicht vertrieben werden.

Im England des 16. Jahrhunderts änderte sich das. Dieser Entwicklung war ein Machtkampf zwischen dem englischen König und den Grundherren und Stadtregierungen vorausgegangen, bei dem letztere den Kürzeren gezogen hatten. Dadurch hatte die Monarchie im Unterschied zu anderen europäischen Staaten eine ungewöhnlich starke Position bekommen, die den einzelnen Grundherren kaum Macht zur außerökonomischen Bereicherung durch Steuern oder Fronarbeit ließ. Zugleich war ein besonders hoher Anteil des Bodens formales Eigentum einer relativ kleinen Klasse von Grundherren. Es wurde von Pächtern bewirtschaftet, die nur temporäre Besitzrechte an dem bearbeiteten Land erhielten. Dagegen hatten in Frankreich und anderen Ländern die Bauern zumindest per Gewohnheitsrecht dauerhafte Rechte an ihrem Land und konnten nicht einfach vertrieben werden (98ff).

Auch in England hatte bis dahin Gewohnheits- und teils auch geschriebenes Recht die Bedeutung dieser Eigentumsverhältnisse eingeschränkt: Land wurde in der Regel für sehr lange Zeiträume verpachtet, die Höhe der Pacht blieb dabei unverändert und war durch Gewohnheit oder Gesetze beschränkt. Doch nachdem die Machtkonzentration bei der Krone es den Grundherren unmöglich machte, durch direkten Zwang mehr Abgaben aus ihren Pächtern herauszupressen, blieb ihnen nur die Erhöhung der Pacht zur Bereicherung. Ab dem 16. Jahrhundert machten sie zunehmend von dieser wirtschaftlichen Macht Gebrauch. Nachdem einige der Grundherren mit der Praxis begonnen hatten, die verlangten Mieten so weit zu erhöhen, wie der Markt es hergab, weckte dies die Begehrlichkeiten anderer Grundherren, so dass die Praxis immer weiter um sich griff.

Konnte ein Pächter die höhere Pacht nicht zahlen, konnte der Grundherr ihn vor die Tür setzen und das Land an jemand anders vermieten. Die Pächter und potenziellen Pächter wurden so gezwungen, gegeneinander zu konkurrieren und dabei möglichst effizient zu arbeiten. Die Pächter waren somit die Ersten, die – nicht aus eigenem Antrieb, sondern unter dem Zwang der Verhältnisse – lernen mussten, wie Kapitalisten zu denken und sich um Innovationen zur Erhöhung der Erträge bei gleichbleibendem Aufwand oder zur Verringerung des Aufwands bei gleichbleibenden Erträgen zu bemühen (100f).

Hier sieht Wood den Ausgangspunkt des Kapitalismus, da die Ausbeutung erstmals auf wirtschaftlichem Wege stattfand, durch nominell frei ausgehandelte Verträge zwischen den Eigentümern der Produktionsmittel – den Grundherren – und den eigentumslosen direkten Produzenten. Anders als im Feudalismus herrscht hier kein direktes, offenes Gewaltverhältnis mehr, sondern es ist ihre Eigentumslosigkeit, die die direkten Produzenten zwingt, ihre Arbeitskraft oder einen Teil ihrer Erträge an die Eigentümer abzutreten, um im Gegenzug Zugang zu den Produktionsmitteln zu erhalten (95f).

Ausbreitung der Lohnarbeit – der Markt wird allgemeiner Zwang, die Commons werden zerstört

Die Farmer, die sich an die Anforderungen der Konkurrenz nicht schnell genug anpassten, verloren mit dem gepachteten Land die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu sichern, und vergrößerten die Masse der Eigentumslosen. Einige fanden ein Auskommen als Angestellte ihrer Nachfolger oder anderer erfolgreicher Pächter. Zuvor war Lohnarbeit in der Landwirtschaft selten gewesen. In der Regel bearbeiteten die Pächter ihr Land selbst, unterstützt durch ihre Familien. Durch den beginnenden Einsatz von Lohnarbeit konnten die erfolgreichen Farmer größere Flächen bearbeiten als zuvor. Die insgesamt erforderliche Arbeit sank durch die zunehmende Konzentration und von der Konkurrenz erzwungene Produktivkraftsteigerungen. Die dadurch steigende Zahl der Eigentumslosen, die auf dem Land nicht mehr „gebraucht“ wurden, schuf die Voraussetzungen für die Entstehung des englischen Industriekapitalismus (103).

Während in nichtkapitalistischen Gesellschaften Märkte immer nur eine Nebenrolle etwa für die Versorgung mit Luxusgütern spielen, wird der Markt erst mit dem Kapitalismus zur zentralen Instanz für alle. Wer kein Eigentum hat, muss versuchen, die eigene Arbeitskraft zu verkaufen, um sich die benötigten Lebensmittel kaufen zu können. Wer selbst nicht benötigtes Eigentum hat und es nicht einfach ungenutzt lassen will, muss versuchen, es über den Markt zu vermehren, was irgendeine Form der Beteiligung an kapitalistischen Unternehmen erfordert. Die Unternehmen müssen Arbeitskraft und andere benötigte Produktionsmittel auf dem Markt einkaufen und die hergestellten Waren verkaufen. Dadurch sind alle den Marktgesetzen unterwerfen, ob sie wollen oder nicht: Sie müssen sich gegen die Konkurrenz durchsetzen, was voraussetzt, ebenso produktiv oder nach Möglichkeit produktiver zu wirtschaften. Das Streben nach möglichst weitgehender Entwicklung der Produktivkräfte ist dem Kapitalismus deshalb inhärent. In nichtkapitalistischen Gesellschaften war die Produktionsweise hingegen eher statisch – niemand hatte Anlass, systematisch nach Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen, während im Kapitalismus alle permanent dazu gezwungen sind (97).

Dieses Streben nach Produktivitätssteigerungen wurde im englischen Agrarsektor sowohl für Grundherren als auch für Pächter rasch zum Schlüsselprinzip, das unter dem Begriff improvement verhandelt wurde. Das Wort gewann dabei erst später seine heute allgemeine Bedeutung „Verbesserung“, es leitet sich von derselben Wurzel wie „Profit“ ab und bedeutete „profitable(r) machen“ (106). Improvement beinhaltete somit auch das Streben nach Profitmaximierung. Wer weniger profitabel war, blieb im Konkurrenzkampf gegen andere Pächter auf der Strecke. Später sorgte die Notwendigkeit, Investoren zu gewinnen und bei der Stange zu halten und genug finanzielle Mittel für Neuinvestitionen anzusammeln, dafür, dass die Maximierung der Profite im Kapitalismus nie freiwilliges Ziel, sondern Pflicht war.

Möglichkeiten zum improvement boten nicht nur verbesserte Werkzeuge (wie Pflüge mit Rädern) und Anbautechniken (wie Fruchtfolge), sondern auch „Optimierungen“ der Eigentumsrechte. Allmenden (gemeinschaftlich genutzte Weiden) und traditionelle „Jedermanns“-Rechte etwa zum Sammeln von Feuerholz und nach der Ernte übrig gebliebenem Getreide wurden als „rückschrittliche“ Verwertungshindernisse betrachtet, die es zu beseitigen galt. Dieses Programm wurde vom 16. bis zum 19. Jahrhundert äußerst erfolgreich umgesetzt und als „Einhegung der Allmenden“ (enclosure of the commons) bekannt. Da aber viele Menschen auf diese Allmende-Gebiete und Jedermanns-Rechte für ihren Lebensunterhalt angewiesen waren, schuf ihre Zerstörung eine zunehmende Zahl von Eigentumslosen. Diese zogen zunächst als Vagabunden durchs Land, standen dem sich verbreitenden Kapitalismus aber auch als Arbeitskräfte zur Verfügung (107f).

Anfangs leistete die Monarchie diesen Einhegungen noch ansatzweise Widerstand, allein schon weil die Vertriebenen die öffentliche Ordnung bedrohten. Mit der bürgerlichen „Glorious Revolution“ Ende des 17. Jahrhunderts war es damit vorbei. Im 18. und 19. Jahrhundert erließ das durch die Revolution gestärkte Parlament eine Reihe von Gesetzen, die weitere Einhegungen vornahmen und die traditionellen Commons-Rechte annullierten (109).

Die Abhängigkeit der englischen Pächter vom Markt war also die Ursache für die Entstehung eines eigentumslosen Proletariats. Sie selbst waren nicht zum Verkauf ihrer Arbeitskraft gezwungen, aber sie mussten die für ihre Reproduktion erforderlichen Mittel (insbesondere Land) auf dem Markt kaufen oder mieten, und das setzte die kapitalistische Dynamik in Gang. Der massenhafte Einsatz von Lohnarbeit kam erst später als Resultat dieser Entwicklungen (131).

Den Vertriebenen blieb oft nur die Abwanderung in die Städte, wo sie zum Proletariat wurden. Besonders groß war der Zuwachs in London, das rasch zur größten Stadt Europas wurde. Landesweit verdoppelte sich zwischen 1500 und 1700 die Anzahl der Stadtbewohner_innen relativ zur Gesamtbevölkerung. In absoluten Zahlen nahm sie sogar noch mehr zu, da die steigende Produktivität der englischen Agrikultur ein deutlich schnelleres Bevölkerungswachstum ermöglichte als in den anderen europäischen Staaten. So schuf der ursprüngliche englische Agrarkapitalismus die Voraussetzungen für den städtischen Industriekapitalismus (132f).

In London und anderen britischen Städten entstanden erstmals Massenmärkte für günstige, allgemein benötigte Güter. Die vorkapitalistischen Märkte hatten sich zumeist auf Luxusprodukte und den Austausch von Überschüssen konzentriert, da die meisten Menschen Selbstversorger waren oder durch nichtmarktförmige Beziehungen versorgt wurden (z.B. feudale Grundherren durch Abgaben der ihnen hörigen Bauern). In den Städten war keine Selbstversorgung möglich; die dorthin abgewanderten Massen mussten Lebensmittel und Textilien einkaufen.

Vorkapitalistische Händler hatten oft wenig Konkurrenz gehabt – sie kauften an einem Ort billig und verkauften anderswo teurer, profitierten also von der Fragmentierung der Märkte. Nicht selten waren sie durch Monopolprivilegien vor Konkurrenz geschützt, in anderen Fällen beschränkten die Schwierigkeiten des überregionalen Handels die Konkurrenz. Dagegen zwang die räumliche Konzentration der städtischen Märkte alle, die hier erfolgreich verkaufen wollten, in direkte Konkurrenz zueinander. Nur wer auf Effizienz achtete und die sich bietenden Möglichkeiten zum improvement ausnutzte, konnte langfristig bestehen. So sorgte die Verstädterung dafür, dass die in der Landwirtschaft entstandenen kapitalistischen Bewegungsgesetze – Konkurrenzkampf, Streben nach Produktivitätssteigerungen und Profitmaximierung – auf immer weitere Bereiche der Produktion übergriffen (134).

Im Unterschied zu früheren Gesellschaften sind die Käufer_innen im Kapitalismus auf den Markt angewiesen, um ihr Überleben zu sichern. Sie können nicht nur, sie müssen auch kaufen. Neu war auch, dass die meisten Käufer nur über bescheidene Mittel verfügten und sparsam sein mussten, da der Verkauf der eigenen Arbeitskraft ihre einzige Einnahmequelle war. Um erfolgreich zu sein, mussten die Produzenten diese massenhafte Nachfrage nach günstigen Alltagsprodukten befriedigen. Entsprechend wichtig war es, möglichst effizient und preisgünstig zu produzieren, um die Konkurrenz abzuhängen, und das war in Fabriken eher möglich als in kleinen Betrieben. Zugleich stellten die in die Städte vertriebenen, eigentumslosen Massen erstmals ein großes Potenzial günstig mietbarer Arbeitskräfte dar, das eine auf den Massenmarkt ausgerichtete Produktion in Fabriken überhaupt erst möglich machte. Die gegen Ende des 18. Jahrhunderts in England beginnende „industrielle Revolution“ war die logische Konsequenz (138ff).

Der Kapitalismus expandiert in alle Welt

Bei der Produktion für die lokalen urbanen Märkte blieb es nicht. Der britische Kapitalismus begann – verstärkt ab dem 18. Jahrhundert – den Weltmarkt einzubeziehen, sowohl als Abnehmer fertiger Waren als auch als Rohstofflieferant. Auch ein neues Bankensystem entstand, das auf die Unterstützung kapitalistischer Firmen und Handelsbeziehungen ausgerichtet war (135f). Gleichzeitig zwang der von Großbritannien ausgehende Druck die Staaten, mit denen es in politischen oder Handelsbeziehungen stand, sich gemäß dem englischen Vorbild umzuorientieren und selbst kapitalistisch(er) zu werden. Für die anderen europäischen Staaten war dies schon deshalb nötig, um gegen England als potenziellen militärischen Konkurrenten nicht den Kürzeren zu ziehen. Und die Kolonien und Übersee-Handelspartner wurden als Käufer und Rohstofflieferanten unmittelbar in den kapitalistischen Prozess eingebunden (142f, 175).

In Irland praktizierte England ab dem 16. Jahrhundert eine Kolonialisierungspolitik, die auch für die Übersee-Kolonien typisch wurde. Der Formen des heimischen Kapitalismus wurden exportiert – zunächst Agrarkapitalismus mit vom Markt abhängigen Pächtern –, wobei insbesondere die höheren Positionen meist mit Engländern besetzt wurden. Die Kolonien sollten dabei nicht zu Konkurrenten auf dem Weltmarkt ausgebaut werden, sondern von England abhängig bleiben. Als Irland im 17. Jahrhundert „zu erfolgreich“ zu werden drohte, erließ die englische Regierung restriktive Gesetze, die seine weitere Entwicklung ausbremsten. Ähnliche Methoden wurden später in den Übersee-Kolonien angewandt – nicht nur von England, sondern auch von den anderen sich kapitalisierenden europäischen Kolonialstaaten. Zum festen Programm gehörte die Enteignung der Einheimischen und die Zerstörung ihrer traditionellen, oft commons- und subsistenzorientierten Eigentums- und Produktionsverhältnisse. Stattdessen wurde die Bevölkerung zur Marktkonkurrenz gezwungen, auch durch Besteuerung und Handelsbeziehungen (153ff).

Was wäre ohne England passiert? Gab es nicht auch im Rest Europas unabhängige Entwicklungen, die ebenfalls zum Kapitalismus geführt hätten? Wood betrachtet die Situation außerhalb Englands und kommt zu dem Schluss, dass es dafür keine Anzeichen gibt. Die kapitalistischen Bewegungsgesetze finden sich weder in den unabhängigen Stadtstaaten Italiens noch in bedeutenden Handelsnationen wie Holland, Zentralstaaten wie Frankreich oder den frühen Kolonialreichen Spanien und Portugal. Überall dominierten weiterhin Formen der außerökonomischen Bereicherung (73ff, 148ff).

Entstand der Kapitalismus aus einer Keimform?

Woods Rekonstruktion der Kapitalismusentstehung ist eine Weiterentwicklung und Präzisierung von Marx’ Darstellung der „sogenannten ursprünglichen Akkumulation“ im Kapital (Bd. 1, Kap. 24). Kernelemente ihrer Erklärung – Enteignung der Landbevölkerung von Grund und Boden, Entstehung der kapitalistischen Pächter, Pressung der Enteigneten in die Lohnarbeit durch Mangel an Alternativen sowie Zwangsgesetze, Entwicklung des städtischen Industriekapitalismus als Konsequenz der Umbrüche auf dem Land – finden sich bereits bei Marx. Bei ihm bleibt allerdings offen, was genau diese Kettenreaktion auslöste. Wood liefert die Erklärung nach: die für den späten englischen Feudalismus charakteristische Trennung von ökonomischer Macht (Landbesitz) bei den Grundherren und politischer Macht bei der Monarch_in.

Wood macht auch deutlich und plausibel, dass sich diese Entwicklung zunächst nur in einem Land (Großbritannien) vollzog und der Kapitalismus von dort seinen Siegeszug in alle Welt antrat, während Marx die Entwicklungen anderswo nicht weiter thematisiert. Eine denkbare Alternative wäre, dass in anderen europäischen Ländern unabhängig von der englischen Situation ähnliche Entwicklungen stattfanden, weil die „Zeit reif war“ für den Kapitalismus oder weil der Feudalismus den Keim der Gesellschaft, die ihn ablösen sollte, schon in sich trug und sich zwangsläufig zum Kapitalismus weiterentwickeln musste. Wood weist solche geschichtsphilosophischen Annahmen einer logischen Abfolge von Gesellschaftsformen, der zufolge eine (mutmaßlich „weniger entwickelte“ oder „niedrigere“) Gesellschaftsform zwangsläufig in eine bestimmte andere („entwickeltere“ oder „höhere“) Gesellschaft übergehen muss, vehement zurück. Ihrer Meinung nach ist der Kapitalismus vielmehr kontingent – es gab auch ganz andere Gesellschaftsformen, die sich aus dem Feudalismus heraus entwickeln konnten (wie sie etwa anhand des französischen absolutistischen Staats zeigt) und dass der Kapitalismus überhaupt entstand, hing von den spezifischen gesellschaftlichen Verhältnissen im England des 16. Jahrhunderts ab.

Wie gut passt Woods Rekonstruktion der Kapitalismusentstehung zur Keimformtheorie, die Thema dieses Hefts ist (vgl. den Artikel „Keimform und gesellschaftliche Transformation“)? Ziel der Theorie ist, zu verstehen, wie etwas qualitativ Neues im Rahmen einer existierenden Gesellschaftsform entstehen und weit genug gedeihen kann, um diese schließlich abzulösen.

Versucht man, die beschriebenen fünf Schritte (Keimform-Entstehung, Krise, Funktionswechsel, Dominanzwechsel und Umstrukturierung) der Darstellung bei Wood zuzuordnen, ergeben sich einige Schwierigkeiten. Als Keimform (1) lässt sich gut der von Wood beschriebene „englische Agrarkapitalismus“ des 16. Jahrhunderts erkennen, in dem die Grundherren ihr Land zu Marktpreisen vermieten und die Pächter in ein Konkurrenzverhältnis untereinander zwingen. Wesentliche Elemente des Kapitalismus sind hier bereits vorhanden (Produzenten sind auf den Markt angewiesen, konkurrieren gegeneinander, müssen daher möglichst effizient produzieren), auch wenn andere Elemente (Lohnarbeit, Überleben der Menschen hängt vom Markt ab) noch weitgehend fehlen.

Auch die Krise (2) ist erkennbar, doch hier beginnen die Schwierigkeiten. Bei Wood ist die Krise der englischen Grundherren (der Verlust ihrer politischen Macht) der Auslöser für die Entstehung der Keimform. Bei Meretz kommt die Keimform dagegen unabhängig von der Krise zur Welt, diese erleichtert ihr nur die weitere Verbreitung.

Dementsprechend ist der Funktionswechsel (3), bei der das Neue zum wichtigen Element im alten System wird (aber diesem noch untergeordnet bleibt), bei Wood kaum zu erkennen. Sollte er in der Sorge aller Beteiligten – Grundherren wie Pächter – um improvement, um die möglichst effiziente Verwertung ihres (ggf. nur gepachteten) Eigentums liegen? Wohl kaum, denn hier agieren alle Beteiligten bereits als Kapitalisten (also gemäß der neuen Logik), auch wenn die Grundherren nur aufgrund ihrer privilegierten Position im alten System in diese Lage geraten sind. Eine Unterordnung unter den Feudalismus ist nicht feststellbar, auch wenn Feudalherren zu den Nutznießern dieser Entwicklung gehören.

Als Schritt 4 (Dominanzwechsel) kann die Ausweitung der kapitalistischen Produktion in immer weitere Lebensbereiche und parallel dazu in immer mehr Länder angesehen werden, bei der eine zunehmende Zahl von Menschen in Lohnarbeitsverhältnisse gezwängt wird und traditionelle commons- oder subsistenzorientierte Lebensweisen zerstört werden. Der Umstrukturierung des Gesamtprozesses (5) zuzuordnen ist die Beseitigung anachronistisch gewordener feudaler Strukturen – als frühes Element etwa die „Glorious Revolution“, bei der die Macht der Monarch_in zugunsten eines von Grundherren und wohlhabenden Bürgern besetzten Parlaments eingeschränkt wurde. Allerdings besagt dies nicht allzu viel, da diese beiden Momente logischerweise in jedem Umbruchsprozess auftreten müssen, der sich nicht schlagartig, sondern Schritt für Schritt vollzieht.

Mit Theorie der Keimformen in weiterem Sinne kann die Einsicht gemeint sein, dass gesellschaftliche Umbrüche nicht über Nacht „vom Himmel fallen“ und sich nicht auf einen einzelnen politischen Akt (sei es eine Revolution oder ein Parlamentsbeschluss) reduzieren lassen, sondern aus bescheiden wirkenden Anfängen – Keimformen – hervorgehen, die erst nach und nach größer und wirkmächtiger werden. In diesem Sinne ist auch der Kapitalismus aus einer Keimform entstanden. Die Angemessenheit von Meretz’ spezifischem Fünfschritt-Modell für den von Wood beschriebenen Prozess scheint hingegen fragwürdig. Zumindest die Reihenfolge der ersten beiden Schritte – muss die Keimform der Krise stets vorausgehen und unabhängig von dieser entstehen? – und die Trennung von Schritt 3 und 4 in zwei separate „qualitative Sprünge“ sind zu überdenken.

Was wir über die Entstehungsvoraussetzungen des „Postkapitalismus“ lernen können

Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern, egal wie gut wir sie verstehen, doch kann ein besseres Verständnis der Vergangenheit Perspektiven für die Zukunft eröffnen. Daher lohnt es sich, Woods Buch unter der Fragestellung zu betrachten, welche Lehren sich aus den beschriebenen Prozessen für die Entwicklung der nächsten, postkapitalistischen Gesellschaft ziehen lassen.

Zunächst kann ihre Absage an geschichtsphilosophische Vorstellungen ernüchternd wirken, der zufolge sich der Kapitalismus keineswegs zwingend aus dem Feudalismus heraus entwickeln musste, sondern es auch ganz anders hätte kommen können. Wenn seine Entstehung von ganz spezifischen Voraussetzungen abhing, die nur zufällig im 16. Jahrhundert in einem damals eher unbedeutenden Land auftraten, heißt das dann nicht, dass sein Abtreten aus der Weltgeschichte und seine Ablösung durch ein hoffentlich besseres Modell ebenso zufällig sind? Dass die Menschheit womöglich noch für sehr lange Zeit im kapitalistischen Verwertungskreislauf festsitzen könnte?

Gesagt ist dies freilich nicht, da der Kapitalismus aufgrund seiner Tendenz, alle verfügbaren Ressourcen für den Markt zu erschließen und die Produktivkräfte bis aufs Äußerste weiterzuentwickeln, immense Dynamiken freisetzt. Feudalismus und andere vorkapitalistische Gesellschaften waren dagegen eher statisch. Diese Tendenz führt immer wieder zu Krisen, Not und Umweltzerstörung und lässt jede Hoffnung auf einen „gezähmten“, harmonischen Kapitalismus zur Illusion werden. Doch es gibt keine Anzeichen dafür, dass ihn dies über seine Grenzen hinaustreiben und zwangsläufig eine andere, nichtkapitalistische Produktionsweise herbeiführen müsste. Zwar hat die Produktivkraftexplosion die theoretische Möglichkeit einer Gesellschaft geschaffen, in der die Re/produktion bedürfnisorientiert zum Wohle aller erfolgt, ohne irgendjemand viel Arbeit abzuverlangen. Ob diese Möglichkeit aber eines Tages Realität wird, hängt vom Handeln der Menschen ab und kann nur aufgrund der kapitalistischen Dynamiken keineswegs postuliert werden – im Gegenteil wird es ja gerade deren Überwindung erfordern.

Woods Buch gibt aber auch Hinweise dazu, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit diese Überwindung grundsätzlich gelingen kann. Sie benennt die spezifischen Bedingungen der kapitalistischen Entwicklung. Relevant ist hier insbesondere die Trennung der politischen von der wirtschaftlichen Sphäre; die Notwendigkeit, auf dem Markt gegen andere zu konkurrieren, um den eigenen Lebensunterhalt zu sichern; und schließlich die Entstehung einer Klasse von eigentumslosen Proletarier_innen, die nur ihre Arbeitskraft zu verkaufen haben und deshalb gezwungen sind, sich den Befehlen eines Kapitalisten, der ihnen Lohn verspricht, zu unterwerfen. Wo diese Bedingungen herrschen, ist damit zu rechnen, dass sich die kapitalistische Logik – oder etwas ihr sehr Ähnliches – immer wieder reproduzieren wird. Gesellschaftliche Prozesse haben nur dann eine Chance, zur Basis einer besseren, postkapitalistischen Produktions- und Lebensweise zu werden, wenn sie diese Bedingungen überwinden. Das bedeutet:

- Aufhebung der Sphärentrennung von Politik, Wirtschaft (Produktion) und privatem Haushalt (Reproduktion). Die gesellschaftliche Re/produktion wird stattdessen als Gesamtprozess gestaltet.

- Die Menschen konkurrieren nicht miteinander, wenn es ums Überleben oder die allgemein übliche gesellschaftliche Teilhabe geht. Das heißt auch (aber nicht nur), dass niemand auf den Markt angewiesen ist, um die eigene Existenz zu sichern. Denn es gibt keine bedeutenden Märkte ohne Konkurrenz, wohl aber Konkurrenz ohne Markt.

- Niemand muss sich den Vorgaben anderer unterwerfen, sondern die Menschen begegnen sich auf Augenhöhe. Wichtig ist dies nicht nur zur Abgrenzung von kapitalistischen Firmen, in denen die Lohnabhängigen den Vorgaben des Managements folgen müssen, sondern auch um einen Rückfall in persönliche Abhängigkeitsverhältnisse – wie sie für den Feudalismus und viele andere vorkapitalistische Gesellschaften charakteristisch waren – zu vermeiden.

Nur gesellschaftliche Entwicklungen, die diese drei Merkmale aufweisen, haben eine Chance, den Kapitalismus grundsätzlich zu überwinden, ohne selbst wieder ähnlich problematische Effekte hervorzubringen. Das bedeutet eine klare Absage an den „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ und andere „marktsozialistische“ Ansätze. Problematisch sind aber auch Vorschläge, die den Markt ablehnen, die Menschen aber weiterhin in Konkurrenzverhältnisse zur Lebenssicherung zwingen, wie möglicherweise bei „Parecon“ der Fall (vgl. meine Diskussion mit Michael Albert in der Contraste vom Mai 2013, online: keimform.de/2013/parecon-versus-peer-produktion-2/).

Die Aufhebung der Sphärentrennung spielt in vielen linken Debatten kaum eine Rolle. Stattdessen wird die Umgestaltung des politischen Systems oder der Wirtschaft oder von beiden, aber als separate Sphären betrachtet; die Reproduktionssphäre kommt dabei außerhalb feministischer Ansätze selten in den Blick. Wie wir gesehen haben, war aber gerade die Sphärentrennung die entscheidende Voraussetzung, die den Kapitalismus überhaupt erst möglich gemacht hat – ohne ihre Aufhebung ist ein radikaler Bruch daher nicht möglich.

Andererseits bedeuten diese Merkmale, dass eine absolute Demonetarisierung (Schwerpunkt der Streifzüge 54), ein völliger Verzicht auf die Verwendung von Geld und Verrechnung, zwar einen möglichen Weg darstellt, aber nicht unbedingt den einzigen. Die Herausforderung ist, die gesellschaftliche Re/produktion als Gesamtprozess zu gestalten, in dem sich die Menschen auf Augenhöhe begegnen und nicht gegeneinander konkurrieren müssen. Gelingt dies, ist es weniger wichtig und wohl auch von der gesellschaftlichen Entwicklung abhängig, ob ein utopisches „alles für alle, und zwar umsonst!“ gilt oder ob noch Verrechnungseinheiten („Geld“) den Zugang zu einzelnen Gütern bestimmen. Voraussetzung ist dabei allerdings, dass niemand aufgrund von Geldmangel um den eigenen Lebensunterhalt oder die üblichen gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten bangen muss und dass Preise nicht über den Markt (also über Konkurrenz) ermittelt werden. Die Hürden sind also hoch, ähnlich wie sie auch für die geldfreie Perspektive hoch sind, doch ist es gut zu wissen, dass unterschiedliche Ansätze zum Ziel führen mögen. Und für die Evaluation, welche Ansätze grundsätzlich aufgehen können und welche nicht, sollten diese aus Woods Erkenntnissen extrahierten Anforderungen jedenfalls hilfreich sein.

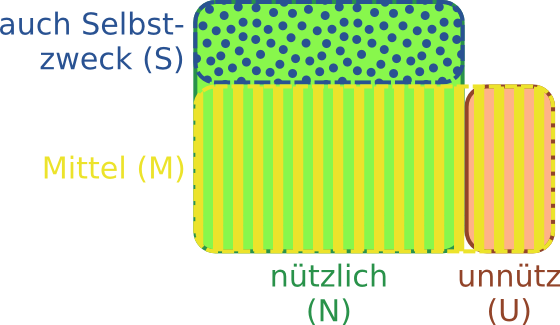

Nachdem es zu den von mir vorgeschlagenen unterschiedlichen Definitionen von „Arbeit“ viel Kritik gab, hier ein neuer Versuch, die überhistorische Dimension dieses Begriffs in den Griff zu kriegen. Ich hatte damals die Definition des Gabler Wirtschaftslexikon (2014) als „zu breit“ kritisiert, doch scheint mir, man kann sie retten, indem man einen Zusatz einfügt, der sie vom „zweckfreien“ Spiel (und ähnlichen Tätigkeiten) abgrenzt. Zu diesem Zweck möchte ich folgende Definition vorschlagen:

Nachdem es zu den von mir vorgeschlagenen unterschiedlichen Definitionen von „Arbeit“ viel Kritik gab, hier ein neuer Versuch, die überhistorische Dimension dieses Begriffs in den Griff zu kriegen. Ich hatte damals die Definition des Gabler Wirtschaftslexikon (2014) als „zu breit“ kritisiert, doch scheint mir, man kann sie retten, indem man einen Zusatz einfügt, der sie vom „zweckfreien“ Spiel (und ähnlichen Tätigkeiten) abgrenzt. Zu diesem Zweck möchte ich folgende Definition vorschlagen: (Voriger Artikel:

(Voriger Artikel: